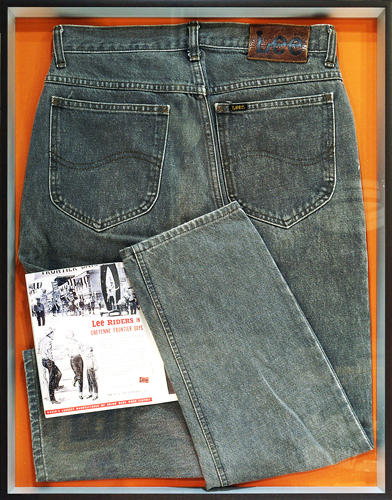

JEANSの額装

Lee Ridersジーンズの額装です。 殊更にヴィンテージ品ではありませんが、1970年代以降の往年のLeeブランドのテイストを残したもので、1980年代後半にLee製品が日本国内生産に変わる前の輸入品と思われます。 Leeブランドの会社はアメリカのカンザス州に1889年に設立されているので、このジーンズが生産された頃が丁度〝THE 100th ANNIVERSARY"。 ジーンズの発展の歴史を改めて眺めてみると、第二次世界大戦以前は、アメリカでの丈夫なワーキングウェアーとしての隆盛、それ以降はアメリカを中心にカジュアルなファッション性の高いウェアーとしての世界への拡散で、その世界戦略のスキル差がジーンズメーカーのその後の明暗を分けたというように感じます。jeansの潮流はそれほどに時間差なく日本に押し寄せ、本格的に定着し始めるのは戦後復興成長期の1965~1970年頃で、当時の大きな話題と言えば、東京オリンピック(東京第一回目;1964年)、大阪万国博覧会(大阪第一回目;1970年)です。 アメリカハリウッドの映画で、ジェームス・ディーンが「理由なき反抗」(1955年)・「ジャイアンツ」(1956年)で着用していたジーンズはLeeRIDERS LOT101Zでした。 私の初めてのジーンズは日本製の「BIGJOHN」=1965年からジーンズ生産を始めた日本の老舗ジーンズメーカー(岡山県倉敷市)=でしたが、当時は「ジーンズパンツ」ではなく「Gパン」と呼んでました。今は呼称としては「ジーンズ」というのがメジャーな感じですが、この「ジーンズ」という言い方はいつから始まったのか、と思い、リーバイス、リー、ラングラーの古い冊子を眺めていると、昔読んだはずなのにすっかり忘れてしまったことがたくさんありました。 ジーンズにまつわる物語性を醸し出すキャッチコピーの切り口を懐かしみつつ、少しご紹介します。昭和中期の時代が思い起こされます。 WRANGLERの1980年代の冊子から一部抜粋 ・ブルーベル社は1947年、他社がデニム製のワークウェアーであるのに対し、おしゃれな伊達男、カウボーイたちのためのウェスタンウェアーとして「WRANGLER 11MW」を製造。呼び名もデニムパンツという労働着臭を嫌い、「JEANS」という呼び名を創造し使い始め...